資格取得を目指す社会人にとって、最大の課題は「勉強時間の確保」です。仕事に追われながら、家事や子育て、プライベートの時間をやりくりする中で、まとまった学習時間を取るのは簡単なことではありません。

それでも、工夫次第で合格に近づくことは十分に可能です。私自身も社労士試験の勉強において、通勤時間やちょっとした隙間時間を積み重ねることで、1日トータル3時間ほどの学習時間を確保し、約1年半で合格までたどり着くことができました。

この記事では、多忙な社会人でも無理なく取り組める勉強法を、私の体験を交えながらご紹介します。限られた時間で効率的に勉強を進めたい方にとって、ヒントになれば幸いです。

通勤時間の1時間を軸にして毎日継続

社労士を目指す社会人にとって、毎日まとまった勉強時間を確保するのは簡単ではありません。 私の場合も、まとまった時間を作って机に向かうことはほとんどできませんでした。

そんな中で有効だったのが、毎日の通勤時間の活用です。片道1時間、往復2時間の通勤電車の中で、 テキストを読む時間をしっかり確保するようにしました。

通勤電車の中では、座ってしまうと眠くなってしまうため、私はあえて立って読むように工夫しました。 ドアの近くは混んでいたり、人の出入りでテキストが読みづらいので、できるだけ空いている車両の端に移動してテキストを開くスペースを確保し、吊革につかまりながら読むようにしていたのです。

この通勤中の勉強時間は単純計算でトータルの勉強時間の半分以上を占めていて、この時間がなければ、とても合格レベルの知識を得ることはできませんでした。

社会人が確実に勉強時間を作るために、毎日の通勤時間を勉強の中心にするのはとても有効だと感じました。

テキストは1冊に集約。予習と復習で最大限に活用する

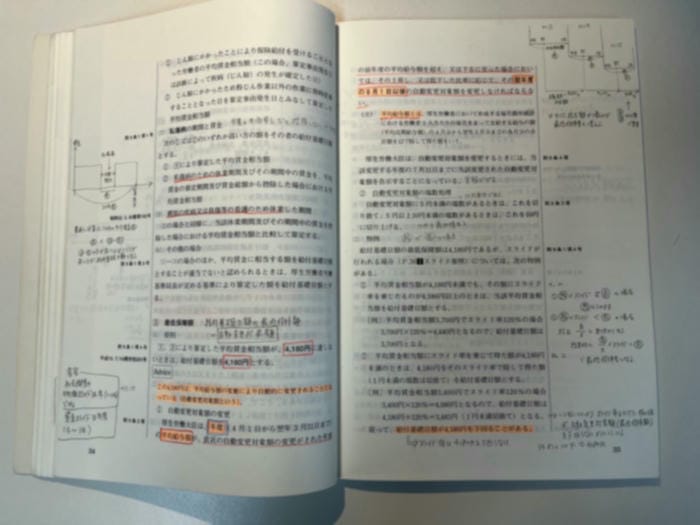

社労士の勉強を始めたとき、私は「ノートは作らない」と決めていました。代わりに頼りにしたのが、予備校で配られたテキストの余白です。

私が通っていたTACのテキストは、1科目ごとに厚さが1センチほどしかなく、とにかく持ち運びが楽でした。しかも余白がかなり広めに取られていたので、講義中の板書や図、ちょっとした気づきまで全部そこに書き込むようにしていたんです。

実際、TACの合格体験記にも「余白を活用しました」という声が多く載っていましたし、初回の講義で先生からも「ノートを作るよりテキストに書き込むほうが効率的ですよ」とアドバイスがありました。周りの受講生を見ても、同じようにテキストをノート代わりにしている方は少なくありませんでした。

もっとも、テキストに直接書き込みにくい内容もありますよね。そういう時だけはルーズリーフを1枚用意して、まずそこにメモ。あとで復習するときに必要な部分だけをテキストにきれいに転記して、ルーズリーフは処分するというスタイルに落ち着きました。

こうして仕上がったのは、自分専用のオリジナルテキストです。復習するときはその1冊を開けば、講師の説明も、自分の理解も、全部が詰まっている。社会人にとって時間や勉強場所の制限はつきものですが、1冊完結型の学習法は本当に相性がよかったと思います。

さらに、私はテキストの読み方にも工夫をしました。講義の前には必ずその日の範囲をざっと目を通して、「分かりにくそうだな」とか「ここは質問してみたい」といったポイントをあえて探しておくんです。すると講義中は自然とその部分に集中できますし、それでも理解が難しければ講師に直接質問できます。

講義が終わったら、余白に書き込んだ板書や補足メモを含めてもう一度読み直す。そうすることで、知識が自分の中にしっかり定着していきました。メモが自分の言葉で書かれている分、復習がスムーズに進むんですよね。

この「予習 → 講義 → 復習」の流れをテキスト1冊の中で完結させることで、どこにいてもすぐ勉強に取りかかれる環境が整いました。社会人が学習を続けるには、余計な道具を増やさず、シンプルにすることがやっぱり大切だと思います。私にとっては、このテキスト活用法が限られた時間を最大限に活かすコツになりました。

帰宅前に駅前カフェで勉強する習慣をつくった

平日の仕事帰りや、日曜日の講義が終わったあと、私はまっすぐ家に帰るのではなく、最寄り駅前のカフェに寄って勉強するのを習慣にしていました。この習慣があったおかげで、学習時間を安定して確保できたのは間違いありません。

家に帰ってしまうと、どうしても気がゆるんでしまうんですよね。テレビやネット、ちょっとした家事など、集中をそぐものが山ほどあって、机に向かうまでに余計な時間がかかってしまうんです。

その点、カフェはちょうどいい緊張感がありました。テーブルでテキストに書き込みもできるし、人目があることで「だらけている姿は見せられないな」と思える環境でもありました。だから短時間でも集中して取り組めたんだと思います。

私の場合は「カフェでは22時まで」と時間を区切っていました。そうすることで、だらだら続けることなく、「限られた時間でやりきろう」という気持ちが自然と湧いてきたんです。

駅前という立地も大きなポイントでした。帰宅の動線上にあるので無理なく立ち寄れる。それが継続できた理由のひとつです。ときにはご褒美としてスイーツを食べたりもして、いい気分転換になっていました。

社会人が勉強を続けるには、「いつやるか」だけでなく「どこでやるか」も大事だと思います。自分にとって集中できる場所を見つけて、それを習慣にしていく。そうすることで、勉強のハードルはぐっと下がるのだと実感しました。

隙間時間の勉強でも、目的を持って行う

社会人にとって、まとまった勉強時間だけに頼るのは現実的ではありません。だからこそ、隙間時間をどう使うかが 社労士試験の勉強では重要なポイントになります。

通勤電車の中や昼休み、あるいは何かを待っている時間など、1日を通して見れば細かい隙間時間は意外と多く存在します。 私はそうした時間を「なんとなくテキストを眺める」のではなく、「今日はこの項目を確認しよう」というふうに目的を持って学習ようにしていました。

また、通勤電車の中が混雑していてテキストを広げられない場合や、ほんの数分しか時間がないときのために、 私は常にワイシャツの胸ポケットに小さなメモ帳を入れて持ち歩いていました。

このメモ帳には、暗記すべき表や数式、数値などを自分の字で書いたり、テキストの図表を縮小コピーして貼り付けたりしていました。 テキストを開けない場面でも、メモ帳で必要な知識に繰り返し触れることができたのです。

たとえば、都内の地下鉄の長いエスカレーターに乗っている時や、昼食を頼んで料理が運ばれてくる数分の待ち時間にも、 そのメモ帳を取り出して見返していました。

ほんの数十秒でも、目的を持って反復すれば記憶に残ります。逆に、何となく「やった気になる」だけでは、時間を浪費してしまいます。

社労士を目指す社会人が効率よく勉強するには、隙間時間を「短いからこそ集中する時間」に変える視点が欠かせないと実感しました。

社会人の勉強は無理せず続けられる仕組みが大事

私は、平日はまとめて3時間の勉強時間を確保することができませんでした。 通勤や隙間時間でかき集めていたというのが実際のところです。

もちろんうまくいかなかった日もあります。そういう場合は、休日出勤の代休日や、 休日出勤がなかった土曜日や祝日に挽回するようにしていました。

そんな状態でも、1年半続ければ、確実に知識は身につきます。重要なのは、継続するための仕組みを作ることでした。

決して完璧ではなかったものの、自分の生活リズムの中に「ここでは必ずテキストを開く」という時間を いくつも作ったことが、結果的に社労士試験の合格につながったと思います。

※直前期の勉強方法や、知識の忘却を防ぐための工夫については、「社労士受験の実体験から語る!直前期にやって良かった勉強法と忘却対策」で、私自身の試行錯誤をもとに詳しく解説しています。

まとめ

社労士を目指した当初、私には勉強に理想的な環境があったわけではありません。 共働き、子育て中、残業ありという状況の中で、どうすれば毎日勉強を続けられるかを常に考えてきました。

結果として、通勤時間を軸にした学習、テキスト1冊への情報集約、駅前カフェでの夜学習、 目的を持った隙間時間の活用など、少しずつ「自分なりのやり方」を形にしていったことで、1年半で合格につなげることができました。

社会人にとっての勉強法とは、時間や気合いだけで乗り切るものではなく、「仕組み化」と「工夫」によって 毎日を無理なく続けられるようにすることだと思います。

もちろん完璧にできたわけではありません。 でも、多少うまくいかない日があっても、「あきらめずに戻ってこれる自分のスタイル」があったことが、大きな支えになりました。

この記事で紹介した私の体験や工夫が、これから社労士を目指す社会人の方にとって、少しでもヒントになれば嬉しく思います。

コメント