社労士試験の直前期(試験まで残り2〜3か月)は、多くの受験生にとって最大の山場です。「とにかく問題を解けばいいのでは?」と思いがちですが、実際にはそれだけでは十分ではありません。短い期間で効率よく知識を定着させるためには、直前期だからこそ意識すべき勉強法や工夫があります。

私自身も、限られた時間の中で何を優先すべきか迷い、試行錯誤を重ねながら対策を進めてきました。この記事では、その中で効果を感じた直前期の勉強法や、忘れやすい知識への向き合い方を紹介します。

直前期をどう過ごすか悩んでいる方にとって、少しでも参考になれば嬉しいです。

講義期と直前期(答練)の勉強法の違いを理解する

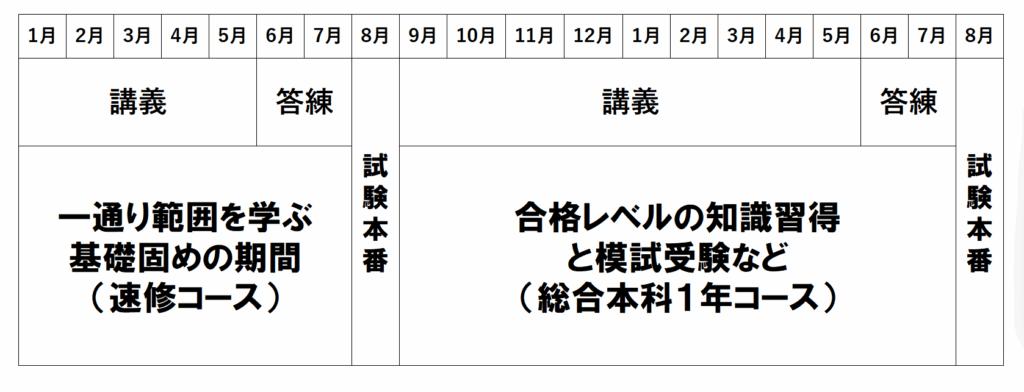

予備校のカリキュラムは大きく2つの段階に分かれていました。『講義期間=インプット』と『答練期間=アウトプット』です。答練とは答案練習のことで、つまり「問題を解く練習」のこと。試験はアウトプットができなければ受からないので、直前期に入ったらそこを意識するのが第一歩でした。

講義期は速修コースなら1月ごろ(1年コースなら8月)に始まり、試験範囲を一通り学ぶインプット期間です。この時期は、テキストに沿って予習・講義・復習を繰り返すことで、基礎を積み上げていきました。

一方で、答練期(直前期)は6月初旬から始まります。本番の社労士試験(毎年8月の第4日曜日)までの約2〜3か月が勝負の時期です。授業スタイルもがらりと変わり、インプット中心からアウトプット中心へとシフトしました。

授業では、前半に練習問題を解き、後半で講師の解説を聞きながら、重要な論点やつまずきやすい点を整理します。これによって、自分の理解度を客観的に確認できるだけでなく、「知識を得点につなげる力」も鍛えられていきました。

つまり直前期は、試験で点を取るために必要な実力を仕上げる時間。この2〜3か月をどう過ごすかが、合否を分ける大きなポイントだと痛感しました。

正解だけ覚えるのはNG!私がやった過去問の解き方

直前期には答練に加えて、過去問を解くことも欠かせません。私は休日などを使って、過去5年分の本試験問題に取り組みました。

そこで一番気をつけたのが「正解だけ覚えてしまう」ことへの対策です。社労士試験の択一式は5つの選択肢から正解を選びますが、繰り返すうちに「この問題は3番が正解だったな」と答えそのものを覚えてしまうことがあります。

それを防ぐために、私は選択肢をすべて「分解」して、それぞれについて「なぜ正しいのか」「どこが間違っているのか」を自分の言葉で説明できるように練習しました。

具体的にはルーズリーフを使い、次のことを書き込んでいきました。

こうして書き出すことで、同じ内容が違う形で出題されても対応できるようになりました。

さらに、間違えた問題のテキスト該当箇所には「マ」と印をつけ、2回間違えたら「マ、マ」と重ね書きしました。不思議なことに、間違えるところは繰り返し間違えるものです。復習のときには、この「マ」のついた部分を重点的に見直し、自分の弱点を自然と思い出せるようにしていました。

このやり方で過去問を進めていくと、ただ解答を覚えるだけではなく「得点につながる力」がついていったのを実感しました。

過去問×蛍光ペンで出題箇所を見える化

予備校では、講義期から、講師が過去の社労士試験問題を分析し、出題傾向を丁寧に解説してくれていました。たとえば、労働基準法の「労働条件の明示」に関する項目では、過去5年で6回出題されていたというように、かなり具体的な情報を話してくれたのです。

私はその過去問の情報を聞くたびに、テキストの該当箇所に出題頻度をメモし、さらに蛍光ペンで色分けをして可視化していきました。これが後々、非常に大きな効果を発揮することになります。

私が使っていた色分けルールは、信号機の色を参考にした工夫して次のようにしました。

これで、一目見ただけで重要度が直感的にわかるようになりました。試験本番でも「ピンク=出題の可能性大!」(信号の赤=危険)と意識づけができていたので、実際にその内容が出題されたときには、迷わず思い出すことができました。

このように講義期にテキストに記載しておいた「出題箇所の可視化」で、直前期での復習効率を大きくすることができました。特に時間のない社会人にとっては、重要度に応じてメリハリをつけて学習できるこの勉強法は、非常によかったと感じています。

忘却との戦いは、復習の”回すスピード”がカギ

社労士試験は、とにかく範囲が広大です。1回講義を受けて、予習・復習をして「はい終わり」としてしまうと、しばらく経った頃には「あれ、何だっけ?」と抜け落ちてしまうことも多い。結局のところ、社労士試験は「忘却との戦い」だなと痛感しました。

私が直前期に入ってから特に意識していたのは、「復習の間隔をどれだけ短くできるか」ということ。というのも、一度覚えたことも、間隔が空くとびっくりするくらいあっさり忘れてしまうんです。

そこで考えたのが、「重要な部分だけでも短いスパンで何度も触れる」という方法でした。例えば仕事でクタクタに疲れて帰ってきた日でも、蛍光ペンで印をつけたピンク(最重要)や黄色(要注意)の部分だけはパッと目を通すようにしていました。

時間がある日はテキストをじっくり全体的に読み返す。逆に時間がない日は、大事なところだけをサッと確認する。とにかく「忘れる前に触れる」ことを徹底していました。

試験が近づいてくると、1回の復習にかける時間をどんどん短くし、その代わりに回転数を増やして繰り返すようにしました。すると、何度も繰り返したおかげで、ピンクや黄色の項目を読むだけで、青の部分や注釈などの細かい知識まで自然と頭に浮かぶようになってきたんです。

この「短く・何度も・忘れる前に」の3点が、忘却を防ぐ上で本当に効果的でした。直前期に入ったら、ぜひ意識してみてほしいと思います。

知識を“木”として捉える記憶法

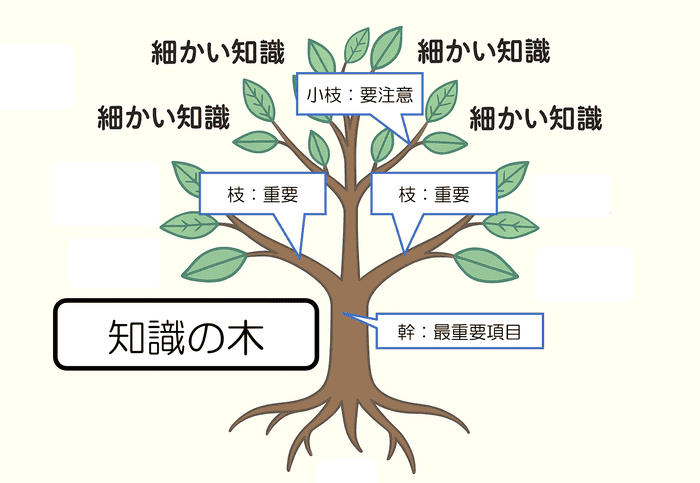

私は社労士試験の勉強を進める中で、「知識を木にたとえて捉える」という感覚を自然と持つようになりました。これが直前期に大量の情報を整理し、忘れないようにするのに非常に役立ったんです。

どういうことかというと、テキストに蛍光ペンで色分けした重要項目(ピンクや黄色)を「幹」や「太い枝」とし、それに付随する細かな知識(青の項目や注釈)を「細い枝」や「葉」のようにイメージしていたのです。

つまり、社労士試験の知識は木の構造みたいなもの。幹や枝を繰り返し学習していれば、自然と葉っぱも思い出せるようになる、という感覚です。

実際、ピンクの項目だけを復習していたはずなのに、「あれ、この部分には○○って注意点があったな」と細かいところまで思い出せることが何度もありました。まさに幹を思い出せば葉っぱがついてくる、そんな感じでした。

この方法は、特に勉強時間の限られる社会人に向いていると思います。情報を平面的に詰め込むのではなく、木のように立体的に整理して覚えることで、忘れにくくなる。私にとってはすごく助けになった勉強法でした。

※なお、直前期に入る前の「勉強時間の作り方」や、忙しい社会人が学習を継続する工夫については、「忙しい社会人でも続けられる!1年半で社労士試験に合格した勉強時間の作り方」で詳しくまとめています。

まとめ

社労士試験の直前期は、多くの受験生にとって大きな山場です。講義期にインプットした知識を、いかにアウトプットに変え、試験本番で得点できる力に仕上げていくかが合否を分かれ道になります。

私自身、仕事や家庭と両立しながらの勉強生活だったため、まとまった時間が確保できない日も多くありました。そんな中でも合格できたのは、限られた時間の中で「何を、どこまでやるか」を必死に考え抜いたからです。

過去問をもとに出題傾向を把握し、蛍光ペンで重要度を見える化。復習の間隔を工夫して、忘れる前に繰り返す。知識を「木」のように構造的に捉えて、記憶を定着させる。このような一つひとつの工夫が、確かな積み重ねとなって、本番での実力発揮につながったと感じています。

社労士を目指す社会人の方にとって、直前期は「焦る」「不安」「忘れる」というプレッシャーが押し寄せる時期です。だからこそ、やみくもに量をこなすのではなく、自分に合った勉強法で取り組むことが大切です。

私も最初は何から手をつければいいのか全然分からなかったので、参考になれば幸いです。

【執筆】イタル(社会保険労務士)

開業14年の社会保険労務士。働きながら社労士受験を経験し、その実体験をもとに情報発信しています。

コメント