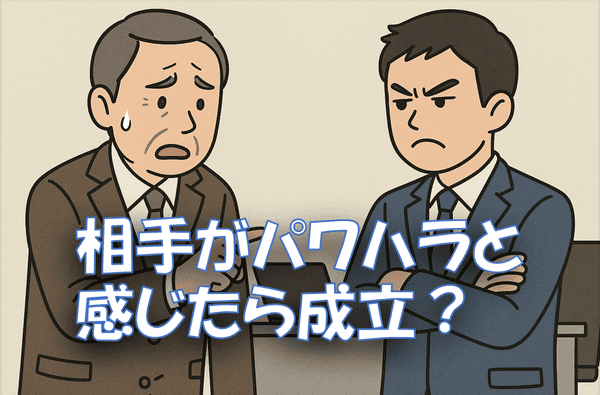

世間では「相手がパワハラだと感じたら、それはもうパワハラだ」という言葉をよく耳にします。テレビのコメンテーターやインターネット上でも、この考えがまことしやかに語られているのを目にしますね。

そのせいで、何の疑いもなくそう信じ込んでいる人も多いのではないでしょうか。しかし、これは誤解です。今回の記事では、開業14年の社労士が、この誤解を解き、ハラスメントの正しい定義について具体例を交えてお話しします。

この記事を読めば、パワハラの正しい判断基準が理解でき、業務上必要な指導や注意を恐れる必要がなくなります。特に、管理職やリーダーの立場にある方は、ぜひ参考にしてください。

パワーハラスメントの3つの定義

パワーハラスメントは、次の3つの条件をすべて満たしたときに初めて成立します。

- 優越的な関係を背景とした言動であること

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えている言動であること

- 労働者の就業環境が害されること

つまり、立場を利用して必要以上に厳しい言動を行い、その結果として相手の働く環境が損なわれた場合に、パワハラと認定されるわけです。

「相手がパワハラと感じたらパワハラ」ではない

相手がパワハラだと感じたら全部パワハラになる、なんてことはあり得ません。もしそうだとすると、上司は部下に何の注意や指導もできなくなってしまいます。

そうなれば組織の規律はめちゃくちゃになり、組織自体が崩壊してしまうでしょう。ですから、「相手がそれってパワハラですよね」と言っただけでパワハラになるなんてことはあり得ません。大切なのは客観的な基準です。

実際に、私が顧問先の企業でパワハラ防止研修を行うと、管理職の方から「パワハラと言われるのが怖くて、注意や指導を控えてしまう」といった声をよく耳にします。こうした不安があるのは理解できますが、本来の業務指導まで萎縮してしまうのは望ましくありません。

客観的な判断が重要

ここで特に注目すべきは、先ほどの3つの条件のうちの「労働者の就業環境が害される」という点です。この部分の判断基準は、その労働者個人の主観で判断するわけではありません。では、どうやって判断するのかというと、平均的な労働者の感じ方が基準になります。

つまり、「その人だけが不快に感じたか」ではなく、社会的に見て行き過ぎかどうかを基準に判断するのです。

ですから、その労働者の方がパワハラだと感じたからといって、直ちにパワハラだということにはならないのです。

事例で見るパワハラの境界線

理屈だけではイメージが湧きにくいので、具体例で実際の場面を想像しながら考えてみましょう。

ケース1:必要な指導(パワハラではない)

新入社員が大事な取引先に誤った書類を送付してしまった。上司は「次から必ずダブルチェックをするように」といつもより少し強い口調で指導した。

→ この場合、業務改善のための指導であり、時間も短く収まっています。感情的な攻撃ではないので、パワハラには当たりません。

ケース2:行き過ぎた叱責(パワハラに当たる)

同じミスを理由に、1時間以上にわたり「社会人失格だ」「給料泥棒」など人格を否定する発言を繰り返した。

→これは必要な範囲を超えていて、パワハラと判断されやすくなります。

ケース3:無視や隔離(典型的なパワハラ)

上司が特定の部下にだけ必要な情報を与えず、会議でも意図的に発言を無視する。

→ 業務に支障が生じ、職場の環境を害するためパワハラとされやすいパターンです。また、実際の相談では、挨拶を無視するというような相談もありました。

ケース4:飲み会での発言(業務外でもパワハラ)

職場の飲み会で、上司が部下の容姿や家庭環境をからかい続けた。

→ 業務外でも上下関係は維持されており、優越的関係を背景とした言動としてパワハラに認定される可能性があります。私の経験では、普段上司が部下に対して心の中で思っている不満により、お酒の席で人格否定的な発言になるケースが複数ありました。

裁判例から学ぶパワハラ判断

裁判の場面をのぞいてみると、「どこまでが指導で、どこからがパワハラか」がだいぶ見えてきます。

たとえば、上司が日常的に「バカ」「役立たず」といった言葉を投げつけ続けていたケース。これはもう、業務の改善を目的にした注意というより、相手の人格を傷つける行為ですよね。裁判所もパワハラと認めています。

もう一つ、部下を呼び出して、2時間以上も立たせたまま説教を続けたケース。時間の長さ自体が強い圧迫になりますし、これも行き過ぎとしてパワハラと判断されています。

一方で、厳しい言い方をしたから即パワハラ、というわけではありません。たとえば、重大なミスが起きた場面で、上司が短時間だけ強めの口調で注意したケース。ここは業務上の必要性が認められ、パワハラとは扱われませんでした。

それから、人事評価の結果を踏まえた異動命令。理由が合理的できちんとしていれば、通常はハラスメントには当たりません。

要するに、同じ「叱る」「注意する」でも、目的は業務改善か? 言い方は人格攻撃になっていないか? 長引かせていないか?このあたりを意識すると結論がガラッと変わります。日々の指導では、この三つを意識しておくと安心です。

現場社労士として感じること

私が多くの企業で見てきたのは、「怒ること」と「指導すること」が混ざってしまう現場です。感情で叱るとトラブルになり、目的をもって注意すれば信頼につながります。

特に効果的だったのが、「アンガーマネジメント」を導入した事例です。私が関わった企業では、管理職研修にアンガーマネジメントの基本の「6秒ルール」を取り入れたところ、上司が「怒りに任せて叱る」から「冷静に伝える」へと変化しました。

ここでいう「6秒ルール」とは、怒りを感じた瞬間にすぐ反応せず、6秒だけ間をおくというもの。怒りのピークはおよそ6秒で収まるとされており、その間に呼吸を整えることで、感情ではなく理性で対応できるようになるのです。

例えば、以前は「なんでこんなミスをするんだ!」と声を荒げていた上司が、研修後には一呼吸おいてから「どういう経緯でこうなったか一緒に整理しよう」と話し方を変えた結果、部下が安心して報告するようになり、職場の雰囲気もよくなりました。

このように、“怒らない工夫”が最も効果的なパワハラ防止策だと実感しています。

まとめ

本記事ではパワハラの判断基準と、実際の職場で起こりやすい境界線について具体例を交えて解説しました。

つまり、「伝え方」次第でパワハラにも、適切な指導にもなるということです。

その意味で、アンガーマネジメントのように「怒りに任せず冷静に伝える力」を身につけることは、職場を守るうえで非常に有効なスキルです。6秒ルールのような小さな工夫でも、職場の雰囲気は確実に変わります。

管理職の方が「パワハラと言われるのが怖い」と萎縮してしまうのは、本当にもったいないことです。

必要な指導を冷静に、誠実に行うことこそ、リーダーとしての責任。感情ではなく目的で伝えるというその積み重ねが、信頼される指導者をつくり、結果としてパワハラのない職場づくりにもつながるのです。

コメント