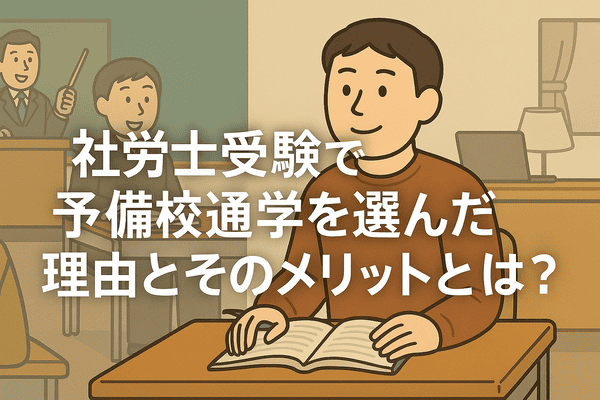

資格取得を目指そうと決意したとき、多くの人が最初に直面するのが「どの勉強方法で進めるか」という悩みではないでしょうか。予備校に通うのか、自宅で通信講座を受けるのか、それとも完全に独学で挑戦するのか、それぞれにメリットとデメリットがあります。

私自身も社労士の勉強をする際、同じように迷い、最終的には予備校(TAC)の通学コース(日曜クラス)を選びました。この記事では、なぜ数ある選択肢の中から予備校の通学コースを選んだのか、その理由をお伝えしていきます。

ルーズな私が「予備校の通学」を選んだ理由

社労士受験の勉強方法について、まず悩んだのは、独学でいくか、それとも予備校を使うかという点です。独学の一番のメリットは、なんといっても経済的に安く済むこと。最近では良質な市販教材もたくさんありますし、SNSなどで勉強仲間を見つけることもできます。

でも私は、ルーズな性格で、学生時代の夏休みの宿題も最終日に徹夜してやるタイプ。何より、何かと理由をつけては先延ばしにしてしまい「独学ではペースを守れない」というのが分かっていました。そこで独学は無理だと諦めました。また、通信も先延ばしにしてしまいそうで不安でした。

そこで、ある意味「自分のだらしなさと戦わないために」、最初から通学を選ぶことにしました。通学であれば、講義日が決まっていて、ペースを作ってくれます。教材もカリキュラムも一式揃っているので、あれこれ迷わず、講師の指示に従って進めるだけで良いという安心感もありました。

費用面については、それなりの負担がありますが、TACの社労士講座は、大手予備校の中でも比較的安価でしたし、雇用保険の「教育訓練給付金制度」を活用すれば、一定額が戻ってくるため、トータルでは少し軽減できました。

給付金対象の講座だったので受講料(約15万円)の約2割を受給することができました。この点に関しては妻も「よかったね」と喜んでくれました。

「守破離」に学ぶ姿勢の大切さと通学で得た緊張感

通学を選んだもう一つの理由に、私自身が大切にしている「守破離(しゅはり)」という考え方があります。これは、まず師の教えを素直に守ることから始まり、やがて自分流へと発展させていくという学びのステップです。

受験において、少なくとも合格までは「守」だと思っていました。私が選んだ予備校には長年の合格実績と、合格に導くためのノウハウがあります。

私のように時間が限られている立場からすれば、あれこれ手を広げるよりも、実績のある方法を信じて従うことが最も生産的だと考えました。ノウハウコレクターにはなりたくなかったのです。

そして、初回の授業で教室に入ったときに感じたのは、ピリッとした緊張感でした。また講義が始まり、老若男女さまざまな人が、皆が真剣な表情で講義に集中している光景に、思わず背筋が伸びました。

「ここに来たからには、自分も本気で取り組まなければ」そう感じたのを、今でも覚えています。同じ目標を持った仲間がそばにいることが、自分にとっての大きなモチベーションになったのです。

速修本科コースを選んだ決め手と合格までの勉強プラン

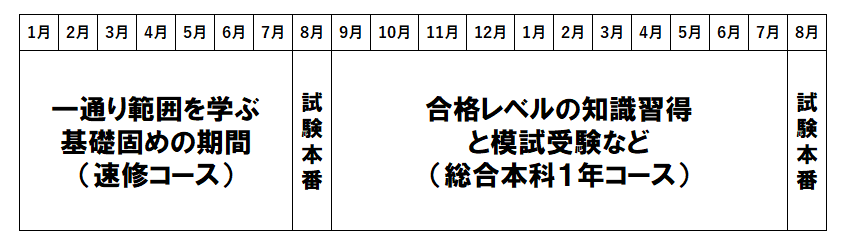

私が実際に選んだのは、1月開講の速修本科通学コース(日曜クラス)でした。

予備校の通学コースは1年間かけて勉強する総合本科コースと約半年で学習する速修本科コースがありました。受験を決意したのが1月でしたので、総合本科(1年コース)を選ぶと、受講は来季(8月か9月)からスタートということになります。

速修本科コースの大きなメリットは、開講時期が年末から年初にかけてとなっており、1月から始めても8月の社労士試験までに一通り学習を終えられる、ということです。今すぐに勉強を始めたかった私にとっては、スタートタイミングがぴったりだったのも決め手でした。

社労士試験では、合格までに必要な勉強時間は一般的に1,000時間程度といわれています。私の場合、通勤時間を含めても1日に取れる勉強時間は平均して約3時間が限界でした。(往復の電車で約2時間+昼休みや待ち時間などの隙間時間で1時間)

このペースだと、どうしても1,000時間に達するまでに約1年かかる計算になります。 そのため、最初の8月の受験は「試験慣れと基礎固め」に位置づけ、2回目の受験で合格を狙うという現実的な勉強プランを立てました。

そこで、最初の試験(8月)までは、速修本科コースで、次の1年は総合本科(1年)コースを受講することにしたのです。TACでは再受講割引制度がありましたので、2年目は約3割引の授業料で受講することができました。

自分に合った曜日のクラス選びと勉強場所の工夫

日曜日のクラスを選んだ

予備校の通学コースには「平日夜に週2日通うコース」と「日曜に1日2コマ受けるコース」がありましたが、わたしが日曜コースを選んだ理由は単純で、平日は毎日残業があるかどうか読めないからです。仕事がコンピュータの保守業務でしたので、障害対応の残業があれば、平日夜の予備校の授業に間に合いません。

その点、日曜であれば休日出勤の可能性は比較的低く、安定して通えると判断しました。職場には「日曜の出勤はできるだけ控えてほしい」と伝え、土曜や祝日の休日出勤はむしろ積極的に引き受けるようにしました。

全く日曜日の出勤がなくなったわけではありませんが、かなり日曜出勤を減らすことはできました。どうしても避けられなかった日曜出勤の時は、予備校の振り替え授業を受けました。

また、当時会社では、休日出勤をした場合にはできるだけ代休をとるように言われてました。平日にとった代休日は1日フルに勉強することができました。

平日は子供は保育園、妻は仕事でしたので、子供や妻のことを気にせず勉強できました。この日曜日以外の休日出勤を積極的に引き受けるという作戦は、代休を取得することにより、思いがけず良い結果になったのです。

勉強場所も工夫した

勉強場所に関しても工夫しました。通勤や通学中の電車の移動時間を有効活用。片道1時間ほどだったので、テキストを読む時間としてしっかり使いました。この移動時間だけで1日2時間分の勉強時間を確保することができました。そして代休日など1日勉強に充てられる日には予備校の自習室で勉強しました。

通勤時間以外の、自習室やカフェなど机やテーブルを使える時は主に過去問を解いたり、授業内容をまとめなおしてテキストの余白等に書き込む時間にあてました。

私の場合、どうも自宅では集中できず、勉強がはかどらなかったのです。自習室が使えるというのも予備校のメリットだと感じました。

まとめ

社労士受験の予備校は決して安い投資ではありません。ですが、私のようにペース管理が苦手なタイプにとっては、通学コースに通い、カリキュラムの流れに乗ることで自然と勉強を続けられる環境が何より大切でした。

合格までの長い道のりを考えたとき、「この方法なら続けられる」と思えたことが、通学を選んだ最大の理由です。

また、振り返ってみると、思い立ったタイミングですぐに予備校に通い始め、最初の8月までに一通り試験範囲を学習できたこと。そして1回目の試験を経験できたことは非常に大きかったと思います。2年目の勉強に改善を活かせただけでなく、試験そのものに慣れることができたからです。

このようにして私は、自分の性格や生活リズムに合った学習スタイルを選びました。これから資格取得を目指す方にとっても、「自分に合う方法を見つけること」が何より大切だと思います。少しでも参考になれば幸いです。

コメント